このページではオリジナル曲のライセンス(使用権)を販売できるサイト、Audiostockに登録→審査を受けた感想を書いています。

Audiostockに登録しておくことで曲のライセンスを無料販売できるほか、YouTubeのContent IDも取得することができ、安全に曲をYouTubeで公開&宣伝することができます。ただし、これらのサービスを利用するためにはAudiostockの審査に合格する必要があります。

そこでこのページではAudiostockの審査はどうなのか?個人的に感じたことをこちらで率直に書いています。Audiostockで楽曲を販売したい方の参考になれば幸いです。

はじめに

Audiostockを利用するにあたって、本人確認書類を提出し、クリエイター登録を完了。その後、楽曲をアップして審査を受けることになります。

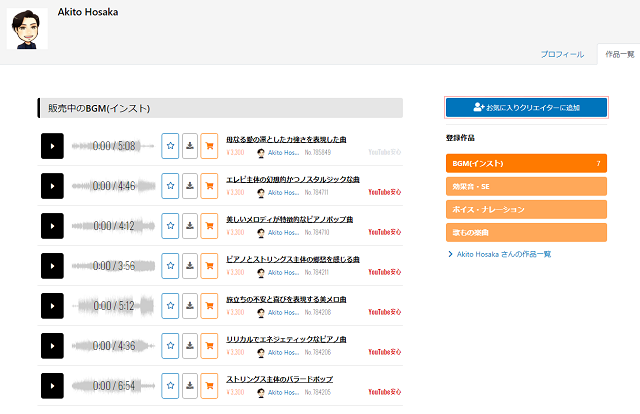

私の場合2020年2月よりAudiostockスタート、同年10月より本格的に作品登録をスタートし、1000作品ほど登録しています。

そのなかで、審査を申し込んですんなり販売開始された曲もあれば、修正依頼をクリアして販売開始された曲もあります。私の記憶ではバリエーション音源やジングルなど含めると30作品ほど審査落ちしたと思います。

以上の経験をもとに、気づいた内容をこちらでシェアします。

はじめに

2020年2月にAudiostockを知り、2020年10月より本格的に作品制作に挑戦。実際に1000作品以上の審査に合格した結果分かったことは次の3つです。

1.ノイズやアタック音に問題はないか?

2.曲の終わりの残響の長さは自然か?

3.(曲の「良し悪し」というより)「商品として」ニーズ、使い道があるか?

作品を登録後にライセンス販売の審査を申請し、問題がなければ審査を申し込んだ当日に作品がAudiostockで販売されます。

審査を申請すれば概ね当日中に販売開始の連絡が来るのですが、審査に合格できなった場合は「審査結果のご連絡」が、問題点がある場合は「ここがおかしいので調整してください」という連絡が来ます。作品の審査を申請して「要修正」を要求を受けたのは上記1と2のケースです。

審査に関してはジャンルや使用楽器、構成といった作品それ自体の特性をはじめ、ノイズの有無や不自然さの有無、ニーズなど、様々な視点から作品がチェックされ、特にその作品の使用用途、すなわちニーズが重視されていると感じます。

個人的な印象としては、クリエイター側として攻めた作りが強すぎると(作品に少しでも不自然な部分があると)審査で引っかかる印象です。なお審査に関してはメディア側の登録作品数が100万に迫り、審査のハードルが上がっていると感じています。

審査で気づいたこと

「ノイズの混入」や「アタック音」のほか注意したいのは、タイトルや説明文、タグの問題?(不一致など)といった、楽曲の「ラベル」面での問題です。

例えばAudiostock公式サイトの審査の注意点にも書いてあるとおり、「不適切なタグ付け」は不合格の原因になるので、その点は注意する必要があります。

「この作品を商売として売りますが、そのラベルに間違いはないですか?」という点に注意し、説明文やタグ付けをして審査を依頼することが前提条件です。ここで不適切な表現やタグがないか、審査の申請前に確認しておきます。

というのは、原則的に審査でその楽曲に使用用途があるかどうか(使用用途をユーザーにPRできるかどうか)が重要視されていると感じているからです。「誤ったタグ付けはユーザーの効率的な楽曲探しを阻害する行為である」と考えれば、理解しやすい話だと思います。

ノイズ混入に関して

Audiostockの審査においてつまる理由の一つ。それがノイズ混入の指摘です。

「審査結果のご連絡」の場合、その理由をクリエイター側で明確に確認できるわけではないため、販売可能にならなかった理由を自ら想像して次の作品に生かす他ありません。

一方で修正依頼が来た場合、作品を登録できる可能性が残されています。修正点を確認した上で、対応をしっかり行う必要があります。

たとえば作品を審査に出し、「ノイズ混入」「ホワイトノイズ」という指摘を受けて該当部分を確認した場合、問題を確認すれば当然修正します。作品は商品ですので、おかしいところを修正するのは当然の話です。

とはいえ、「すいません、ご指摘いただきました問題を確認することができないのですが」という結論に到達した場合もあるかもしれません。その場合の現実的な対処法としては、思い切ったアクションを起こすことで活路を開くことができるかもしれません。

たとえば指摘された部分付近をチェックし、ノイズ判定された可能性がある楽器の音を思い切って削除してみる。全体のリバーブを調整したり、プラグインでEQをいじったり、ミックスダウンを工夫してみる。

もしくは思い切って使用楽器そのものを変更するなどの調整を施すことで、次の審査で合格する可能性があります。その場合、あなたが想定した作品とは違った形になってしまうと思いますが、納得できない場合は、その作品を登録しないというチョイスもあるでしょう。

結局のところ、人が審査する以上、曲の印象や品質についての見解に違いが出てしまうのは自然な話。「そういうもの」と割り切りが必要でしょう。

まとめ

1.提出する作品は「商品」として売ることを前提に出す。作品がどのように使われるのか、そのイメージや用途を作者自身が説明できるかどうかはとても重要。

2.そのため曲を登録時、説明文やタグを吟味した上で、作品内容にふさわしいものを選ぶ。

3.登録前にノイズチェックなどの「品質管理」にはしっかり時間をかける。問題の指摘を受けた場合、該当箇所を丁寧に確認する。

4.指摘された部分をチェックした上で指摘された問題が認識できない場合、音それ自体を変えたり、音を削除するなどして作品に変更点を加えた上で再審査を受ける。

追記:審査の難化傾向について

2023年の報酬体系変更時期前後より、審査基準やシステムが変わったのか合格する作品はすんなりと販売開始されますが、合格しない作品は修正依頼なしに「審査結果のご連絡」が来るようになりました。

傾向として審査は難化傾向にあると感じていますが、その理由として推測しているのがメディアの販売作品数です。2023年10月現在、販売定数は100万に近づいています。今後はよりニーズを重視した審査が行われていくと予想しています。

体感として、王道的な構成の作品はスムーズに販売開始、独特感のある作品、ニッチなジャンルの作品、いわゆる「攻めた」作品(ユーザーが聴いて不自然さを感じる可能性がある作品)は「審査結果のご連絡」が来る可能性が高い傾向にあると感じています。

なお審査にはAIが導入されているのか仕事が爆速の外注に一次審査を依頼しているのかはわかりませんが、「審査結果のご連絡」の場合は登録から最速1時間程度で「審査結果のご連絡」が来ます。

一次審査をクリアした作品が人の手による審査へと進み、最終的に販売の可否が決定されると推測しています。なお、審査に合格する場合、午前中に審査を申請した当日に販売が開始されるのは以前と同じです。

審査に合格する「傾向」としては、やはり王道で無難な作りの方が通りやすいと感じています。そのため、「Audiostockは楽曲の使用権を売るメディアである」という認識を持った上で作品の申請を行う必要があるように感じています。

以上、Audiostockの審査について、1000作品登録して気づいたことをこちらでシェアさせていただきました。少しでも参考になれば幸いです。